4月26日,“溯秦殇之源,探文明之思”——陕籍作家张浩文长篇小说《绝秦书》读书分享会在长安书院举行。

活动以历史回望与人性叩问为脉络,围绕近百年前那场几乎湮灭于时光的“民国十八年大饥荒”,探讨文学如何对抗遗忘、重构集体记忆的使命。作家张浩文、学者王海珺、评论家李莹等嘉宾与读者共聚一堂,展开了一场关于灾难、人性与文明存续的深度对话。

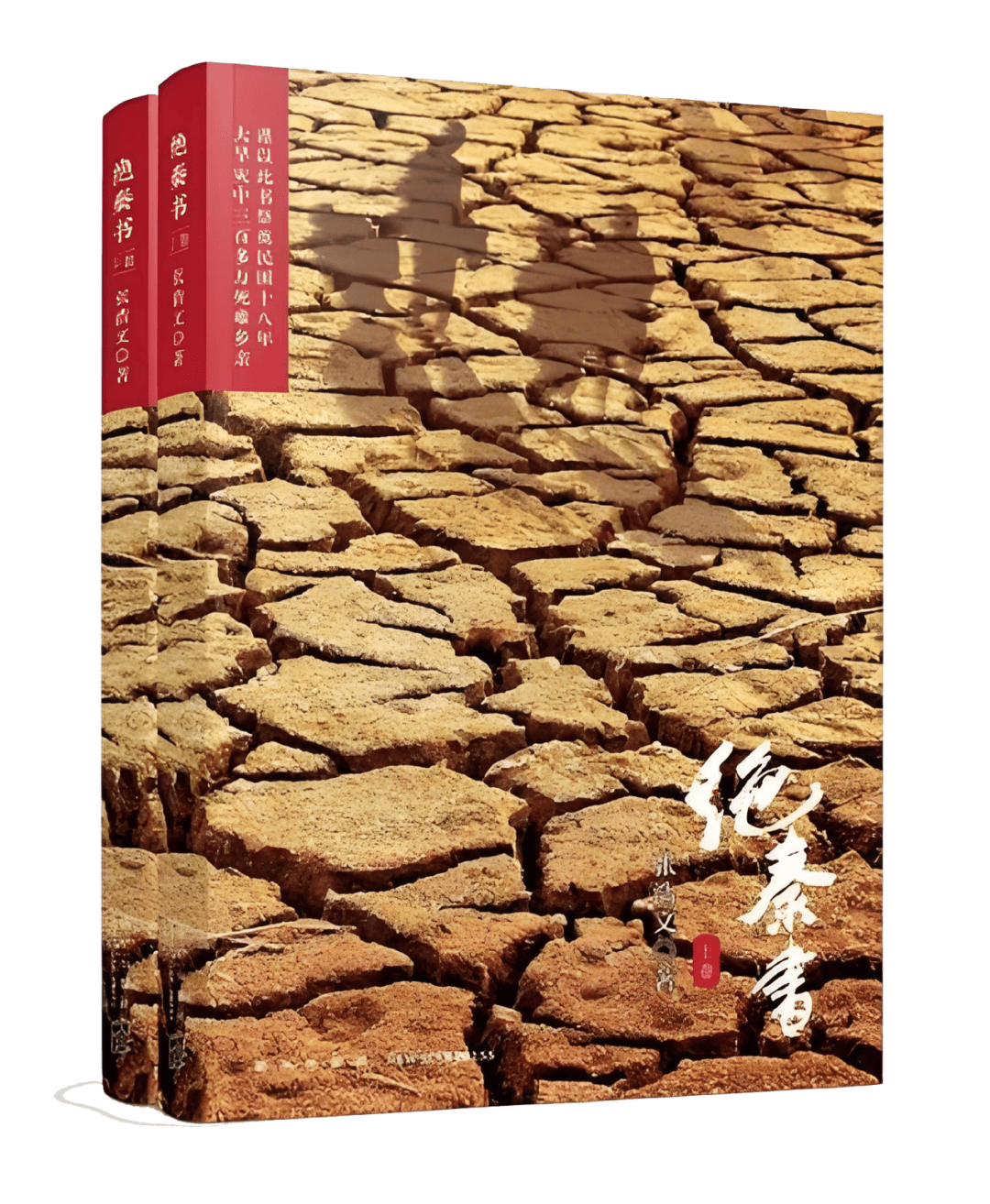

一场被遗忘的灾难,一部还愿之书

张浩文坦言,《绝秦书》的创作就是一场“还愿”,是始于对家族记忆的追溯。“小时候自己总是吃不饱饭,饿得实在熬煎时,总听爷爷念叨‘再饿也饿不过民国十八年’,那些年关中饿殍遍野、十室九空的惨状,成了祖辈刻在骨子里的生存警示。”

2008年重修族谱时,他发现家族中许多支脉在民国十八年绝户,灾难的切近感让他“喘不过气”。作为亲历者后代,他深感“文学有责任为这场死亡超千万的世纪灾难立一座碑”,于是历时多年走访乡野、查阅史料,以冷峻笔触还原1929年关中大地从风调雨顺到人间炼狱的崩坏过程。

小说以周氏家族为叙事核心,铺陈出一幅三秦民俗画卷。主人公周克文坚守清末遗风,以祈雨献孙的愚忠对抗天灾;其弟周拴成在饥荒中人性逐渐异化;子辈周立功则成为新旧文明撕裂的缩影。张浩文拒绝脸谱化书写,而是将人物置于极端饥饿下,展现善与恶的拉锯——乡邻因嫉妒谎报野菜食方致周家濒死,灾民踏平赈灾粥棚却让舍身救人的义举更显悲壮。“灾难逼迫出人性的丰富,而文学需以冷静笔触逼近真相。”张浩文强调。

饥饿叙事下的文明叩问

面对民国十八年年谨这场大灾难,文学的记忆并不充分。目前仅有柳青的《创业史》、陈忠实的《白鹿原》里提到过这个时代背景。而张浩文的《绝秦书》则是直面这场苦难,剖析这场苦难。

分享会上,学者王海珺指出,《绝秦书》的价值远超灾难记录本身。“这场饥荒本质是自然灾害、鸦片经济、军阀盘剥与人祸交织的恶果。今日中国粮食安全与农村问题仍是未竟之题,小说对历史的解剖恰是一面镜子。”他特别提及书中“人吃人”的残酷书写并非杜撰,“当粮食自给率不足、传统农耕文明式微,我们比任何时候都需警惕历史循环。”

评论家李莹则从集体记忆角度切入,剖析小说中“舔碗惜粮”“兜馍护渣”等关中民俗背后的生存哲学:“这些习惯曾是饥饿烙印,而今天当物质丰裕消解了苦难记忆,如何让年轻一代理解祖辈的恐惧与尊严?”她直言,看《绝秦书》很残忍,你需要一些定力才能把它看完。张浩文老师的这本小说写的非常耐心,一步一步地告诉我们这个事情是怎么原因,怎么发展的,最后怎么达到一个让人觉得撕心裂肺看不下去的地步。她以书中“卖女换粮”的伦理困境为例,认为《绝秦书》揭示了人类永恒的生存命题:在绝境中,人何以保持文明底色?

文学纪念碑:为消逝的关中存魂

张浩文在访谈中多次提及“为故乡立传”的使命感。书中对秦腔、社火、祈雨仪式的细腻描摹,被读者称为“关中民俗的清明上河图”。“这些渐逝的风土不仅是文化标本,更是民族精神的根系。”他坦言,创作时最痛心的是“见证者已寥若晨星”,“若文学再不行动,历史将只剩模糊的‘那年饥荒’四字。”

活动尾声,多位读者沉重地分享阅读感受。一位读者颤声说:“民国十八年年谨是背在陕西人祖辈身上的一个烙印,我们都听过,但确实无法想象那种惨况,珍爱粮食不能只是一句口号。”年轻读者则震撼于“饥饿面前人性的极端摇摆”——“它逼我们自问:若置身绝境,我会是舍粥的周克文,还是夺粮的暴民?”

据悉,《绝秦书》首次出版于2013年,被评为《中国作家》2013年度中国长篇小说排行榜第五,获得第四届柳青文学奖优秀长篇小说奖。目前,该小说正在筹备翻译中,计划面向海外传播发售。

正如张浩文所言:“记住灾难不是为延续痛苦,而是让文明在警惕中向前。”这部泣血之作,终让被遗忘的“民国十八年”,重新矗立于民族的记忆原野